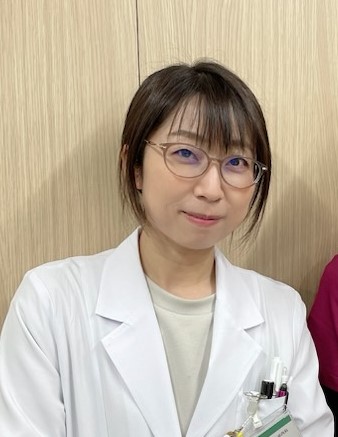

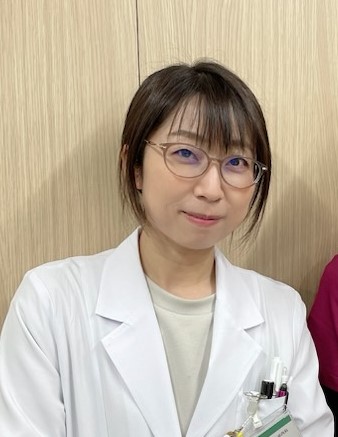

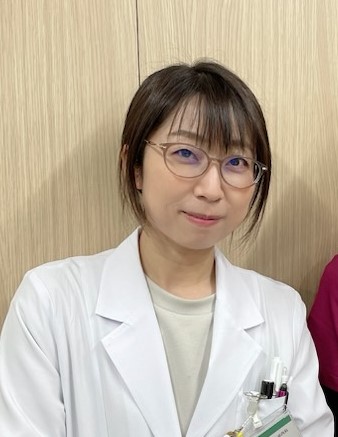

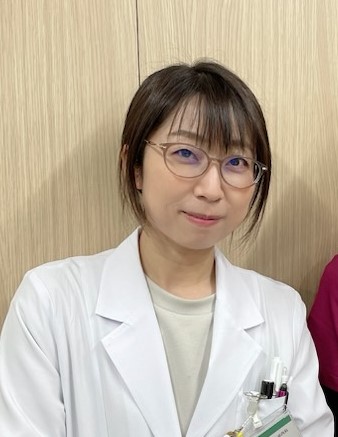

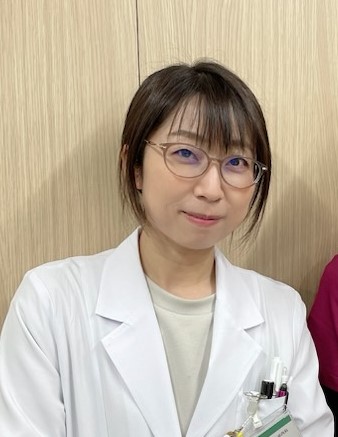

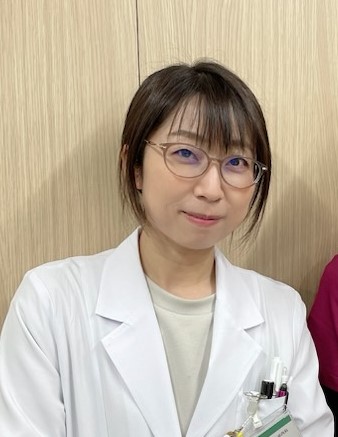

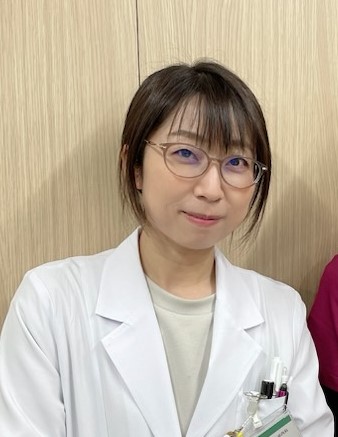

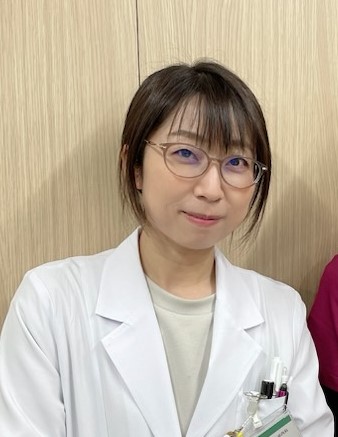

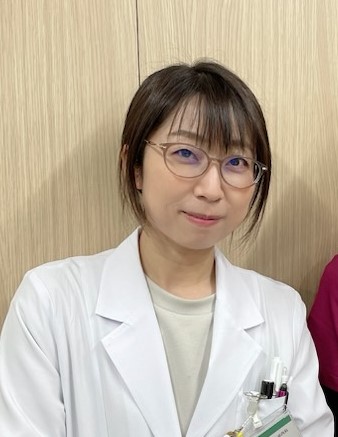

Interviewee 山田倫子 神戸大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 特定助教/病棟医長

職歴

2010年 和歌山県立医科大学医学部 卒業

2010年 赤穂市民病院 初期研修医

2011年 神戸大学医学部附属病院 初期研修医

2012年 倉敷中央病院 内分泌代謝・リウマチ内科 後期研修医

2015年 神戸大学医学部附属病院 医員

2017年 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病・内分泌内科学分野

2021年 神戸大学医学部附属病院 栄養管理部 特命助教

2024年 現職

所属学会・資格

日本内科学会(総合内科専門医・指導医)、日本糖尿病学会(専門医・指導医)、日本内分泌学会(専門医)、

日本甲状腺学会(専門医)、日本肥満学会、日本妊娠・糖尿病学会 等

Interviewer 一ノ瀬祐人 後期研修医

職歴

2021年 金沢医科大学医学部 卒業

2021年 加古川中央市民病院 初期研修医

2022年 神戸大学医学部附属病院 初期研修医

2023年 加古川中央市民病院 後期研修医

2024年 神戸大学医学部附属病院 後期研修医

2025年 現職

所属学会

日本内科学会、日本糖尿病学会、日本内分泌学会

今日はよろしくお願いします。去年1年間、大学の病棟で山田先生と一緒に仕事をさせていただき、いろんな症例を担当する中で本当に勉強になりました。

こちらこそ、一ノ瀬先生にはたくさんの症例を丁寧に診ていただいて、本当に助かりました。改めてお疲れさまでした。

ありがとうございます。僕は初期研修が大学で、その後は加古川で後期研修を挟んで、大学病院勤務となりましたが、とても充実していました。今日は、僕が大学で働く前に「これを知っておきたかったな」と思ったことを中心に、質問させていただければと思っています。

まずはじめに、神戸大学の糖尿病・内分泌内科はどんなところですか?

まずはじめに、神戸大学の糖尿病・内分泌内科はどんなところですか?

糖尿病・内分泌内科は2007年に新設された診療科ですが、ルーツは古くて、約半世紀にわたり日本の糖尿病・内分泌学を牽引してきた歴史があります。現在、病棟には5名の教員と9名の医員・専攻医が在籍し、主科の16床に加えて、他科の患者さんの血糖管理や内分泌コンサルトを常時50~100名近く対応しています。

実際に1年間働いてみて、「糖尿病・内分泌内科」と聞くと血糖管理が中心と思われがちですけど、実際は内分泌疾患も含めて、本当にいろんな疾患を経験できるんですよね。

そうですね。血糖コントロールだけでなく、電解質異常や副腎不全、甲状腺機能異常なども多く、全身を診る力が自然と身につくと思います。

実際の研修内容について教えてください。

僕自身、初めてインスリンポンプやCGMの設定を経験しましたし、最近注目されている肥満症診療にも関わらせてもらって、すごく勉強になりました。

僕自身、初めてインスリンポンプやCGMの設定を経験しましたし、最近注目されている肥満症診療にも関わらせてもらって、すごく勉強になりました。

糖尿病領域では、病態や成因を理解したうえで、個別化された治療方針を立てられるようになることを目指しています。治療薬も年々選択肢が広がっていて、ライフスタイルや合併症をふまえた診療が求められますよね。

内分泌についても、刺激試験の計画やホルモン値の読み方など、基礎からしっかり教えていただけたのがありがたかったです。希少疾患に出会えるのも大学病院ならではですね。

そう言ってもらえて嬉しいです。学生や研修医でも、学会発表や論文執筆に積極的に取り組めるので、昨年も複数名が学会で表彰されましたよね。

キャリア支援については、どのような体制ですか?

僕自身、大学➡関連病院➡大学と働いていますが、同僚の医師は他県の病院で働かれてから大学病院へ来るなど、さまざまな選択肢があるのを改めて感じました。

僕自身、大学➡関連病院➡大学と働いていますが、同僚の医師は他県の病院で働かれてから大学病院へ来るなど、さまざまな選択肢があるのを改めて感じました。

当科は、卒後すぐでなくても、数年たってから入局される方も多いです。一人ひとりのライフプランに応じて、臨床・研究・教育のバランスを一緒に考えながらキャリアを組み立てています。

関連病院も本当に多彩ですよね。僕が勤務していた病院でも、糖尿病の専門性を活かしつつ、総合内科的な対応力も鍛えられた実感があります。

研究に力を入れたい方も歓迎で、実際に現在も4名の先生が国内外で留学・研究中です。希望があれば、大学院進学や基礎研究へのチャレンジも可能です。

子育てやライフイベントへのサポート体制はどうですか?

僕の周囲でも、小さなお子さんがいる先生方が安心して働いている印象がありました。

僕の周囲でも、小さなお子さんがいる先生方が安心して働いている印象がありました。

医局員が多いので、産休・育休からの復帰にも柔軟に対応できます。昨年は産休明けの医師や時短勤務の医師もいて、働き方を相談しながら復帰してもらっています。

最近では、育児中の男性医師の相談も増えてきましたよね。

はい、まさにそうなんです。性別に関係なく、子育てとキャリアを両立できるような体制を整えていきたいと思っています。子どもの体調不良や学校行事などにも「お互いさま」でカバーし合う雰囲気もいいなと思っています。

最後に、若手医師に向けたメッセージをお願いします。

私たちは、診療だけでなく、臨床から生まれた疑問を大切にして、それを突き詰めていく姿勢を重視しています。教科書に書かれていないような現象に出会ったとき、「なぜ?」と思う気持ちを持ち続けてほしいですね。

実際に、日常の診療のなかで「これ、もしかして珍しいのでは?」と思った症例が、そのまま学会発表につながったこともありました。

そういう積み重ねから、誰も知らなかった病気や、医学の本質に迫るような気づきが得られることもあります。ぜひ一度見学にいらして、当科の雰囲気を体感してもらえたら嬉しいです。

今日はたくさんのお話をありがとうございました!