2024年度

2023年5月24日~2023年8月23日、医療機器開発プロセスのうち、ニーズ探索からコンセプト創造のプロセスの基礎を、計7回のニーズ探索アプローチワークショップ(WS)とハンズオンセミナー、チームビルディングWSで習得するコースを開催し、15名の研修生(企業10名、医療従事者3名、開発支援者1名、医学部生1名)に受講いただきました。

本コースの講義では、一方向の座学ではなくWS形式のグループワークを基本としており、専門性や経験等、多様性のあるチームメンバーでのディスカッションを通じて、デザイン思考や関連フレームワークを実践的に学んでいただけます。

研修カリキュラムはこちら

・ブレインストーミングを実施するにも問題の設定内容によってかなり意見出しが難しくなることを実感しました。今後実際に仕事で応用する際にも気をつけたいと思います。

・他チームから意見をもらうと、違った視点が入り、再度自分たちのアイデアを見直すきっかけになってとてもおもしろかったです。常に俯瞰的であったり、何度も自分たちのアイデアにダメ出しをしてチェックしていく活動によってよりアイデアが洗練されていくと感じました。

・「事実と解釈」について、座学で学んだ後に実践を行うと想像以上に解釈で物事を見ている部分があることに気が付きました。グループワークにて互いに指摘しあうことで事実と解釈の理解を深められたと思います。

・プロトタイピングすることでチーム内でも頭の中のイメージが分かり易くなって、さらにイメージすることが出来ることを実感しました。個人だけではなく、チームでの意見交換も非常に重要であることが分かりました。

・開発する際の流れとその手法について知ってグループワークで行うことができてよかったです。

・講義中に与えられた課題に対して、バックグラウンドが異なる受講者と共に取り組むことで、自分とは異なる意見や考えに触れることができたことは、非常に良い経験となりました。

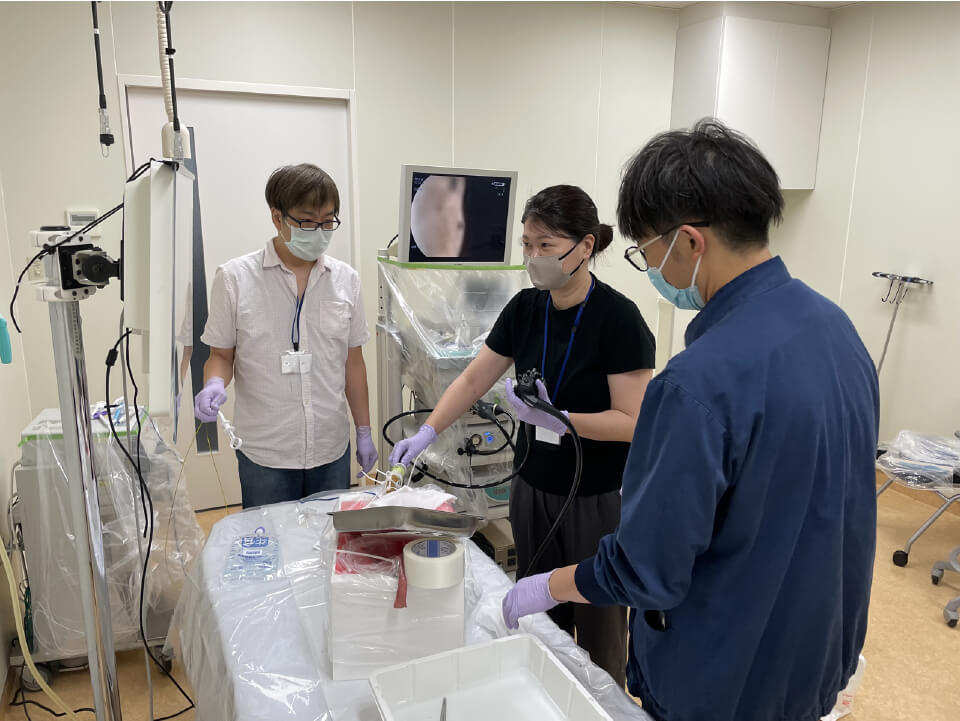

・腹腔内を直接視認しながら作業が出来ないことから、四苦八苦しながらの作業でした。先生もおっしゃっていましたが、臓器の位置を如何に脳内でイメージできるかが重要になることを、身をもって経験できたと感じています。外湿度と腹腔内湿度差でカメラが曇るといった落ち着いて考えれば簡単なことも、経験しないと気付けないものと痛感しました。

・目視ではなく画面越しの映像で作業をおこなうこと、同じ作業をおこなうもの同士のコミュニケーションが非常に重要であること、これらの要素から機器を使う人への負担軽減は必須であり、機器の使い勝手が非常に重要であることを実感しました。メーカーごとに操作感が異なるのはやむを得ませんが、明らかに使い勝手に差を感じました。

・カメラの見え方について、術者が既にその見え方に慣れてしまったために、別の見え方(反転させるなど)の機器を開発しても売れないという状況が起こり得ることは新しい視点でした。また、クーパーが手に沿った形になっているためにベストセラーとなっているなど、使用者が自然と行う動作に合わせることも重要だと感じました。

・臨床工学技士として、医師や看護師に電気メスの使用方法を指導する立場でしたが、今回、改めてご説明して頂き、更に勉強をさせて頂きました。メーカーの講習会にも参加させて頂いた事もあるのですが、どこの説明会よりも使用されていた“鶏肉が大きい”のに驚きましたが、この大きさのためか、切る・凝固が良くわかると思いました。切り心地が良かったです。

・たんぱく凝固温度を利用して、シールをするという応用に感心しました。電気メスの有能さにとても感心しました。肉質が変わったところは、くっつけたりできないので、変化する範囲をどれで狭くするかが課題になりそうだと思いました。

・気管が簡単に見つけられずに苦労した。救急の場面など、一分一秒を争う中でも確実に気管挿管するには習熟が必要と感じた。習熟するための練習セットも手技を学ぶ上で大切と感じたが、カメラとモニターが喉頭鏡に設置されるだけで、素人の私でも大幅に手技がスムーズにできたことには驚いた。「達成したい目標は何か?」「顧客の困りごとは何か?」に着目した上で、既存技術の組み合わせだけで解決できることは、やはりニーズステイトメントを定める重要性を感じた。

・気管挿入を如何にスムーズに行うかという点で、カメラを導入することで気管入口の視認性が上がることで大きな改善があったことが体験できました。カメラが付いたことや、先端がディスポになった等の違いはあったが、挿入のための治具形状は変化していないことから、外科ピンセットと同様に理想的な口腔を開けるのに理想的な形状に至っているのではないかと感じました。

・人体模型を用いた気管挿管の練習では、喉頭鏡と気管チューブを使用しました。気管挿管は緊急時や手術時に不可欠な技術であり、正確かつ迅速に行うことが求められます。その点において、喉頭鏡は医療デバイスとして重要であると感じました。喉頭鏡はモニターのない通常タイプとモニターのある最新のタイプを比較しました。実際に使用してみると、圧倒的にモニターありのタイプが使用しやすく、挿管の成功率が高かったです。しかし、挿管に熟達している現場の医師はあまり使用しないのではないかと推察しました。挿管が難しい症例や研修医の練習用としては非常に高い価値がありそうですが、モニターが付くだけで通常の喉頭鏡よりも何倍も高価になるため、広く普及しにくいのではないかと感じました。

・(臨床工学技士として)人工呼吸器は普段から業務で行なっていますが、実際に換気を入れると肺がどうなっているのかを目で見ることができて良かったです。気胸した時など、理論上では頭に入っていても実際にやってみて起こっていることを確認できることで、より人工呼吸器についての理解が深まりました。

・手術支援ロボットhinotori™の体験は、最新の技術を実感する貴重な機会となりました。手術支援ロボットは、精密な操作性と高い柔軟性があると感じました。実際に体験してみると、ロボットの操作は非常に直感的であり、外科手術が素人の私でも練習を積み重ねれば比較的容易に習得できるのではないかと感じるほどでした。一方で、触覚や聴覚の情報は入らないため、術中は視覚情報のみとなり、長時間の手術では視覚がかなり疲労するのではないかと推察しました。この点に関しては、操作者の手術スタイルに応じた調整(座席やゴーグルの位置等)が細かく設定できるようになっており、デバイスとしては技術上最大限に術者に合わせた設計となっていたと思いました。

・カメラを通しての動きが手の動きがまったく同じで、しかもなめらかでとても驚きました。操作性もとてもよかったです。ただ、ものを持ったりするときに持っているのかが全然わからず、見るだけで手術をするというのはとても怖いことだと思いました。触覚がわかるようになってきたロボットもできてきたと聞いてどのような構造になっているのかと興味がでました。

・非常に緻密な動きを再現できるデバイスだと感心しました。以前ダヴィンチを見たこともあるのですが、それと比較すると非常にコンパクトで、日本の施設環境にフォーカスした作りだと感じました。

・ダヴィンチやhinotoriはテレビやインターネットで見ること・聞くことは多くありましたが、実際に体験するという非常に貴重な体験をさせていただけて良かったです(翌週同僚に自慢しました)。研修後のフィードバックでも意見がありましたが実際の感覚がわかるようになればより良い製品になると思いました。操作して感じたこととしては使用方法の理解だけではなく、技術修練のため実機でのシミュレーション研修が必要となっており、これに関しては簡単な医療機器を含めても適正使用の重要性を再認識させられました。

・簡単な説明を受けただけで、すぐに使用できるくらい直感的に使用することができた。手技で分からないことや困ったことがある度に解決方法を確認するだけで、どんどんと上手に扱える感覚を得た。「腹腔鏡手術がそのままロボットでできる」ではなく、ロボットだからこそできる関節の動きなど、より拡張性のある手術ができることが分かった。ロボット手術が今後発展する・発展しなければならないと外科系の学会でホットな領域である理由が、体験することでよくわかった。

・見た目は単純な管腔構造のように見えて、実際にはできることも多く、生検やレーザーでの焼灼など複雑な手技も可能としていた。日本で最初に実用化された製品らしく、「一つで何でもできる」という日本らしさがあると感じた。

・胃カメラを実際に通過させてみて、「こんなに内壁に接触しても良いものなのか」と驚いた。知識として知ってると実際に触って体感することの大きな差を感じただけでもハンズオンの重要性は感じることができた。

・内視鏡の操作、初めて触りましたが、とても大変でした。指がつりそうになります。患者さんがはめるマウスピースについて、売れているものと売れていないものがあるとの話でしたが、製品を作っている側としては、“これは良くできているが高いだろうな”というのが見てわかりました。保険内でやりくりする製品は安さが求められることは多々ありますが、ちょっとしたプラスチックの成形品でも、まだまだ需要として、突き詰められる部分がありそうだと感じました。

・十二指腸までカメラを入れたかったのですが、入らず残念でした。臓器を膨らませればうまく入るのではないかと思いましたが、テクニックが追いつきませんでした。いわゆる胃カメラは、以前に比べると、随分楽になったと聞いていましたが、カメラを飲んでいる方は相当苦しいのではないかと思いました。また、見逃しが起こりやすいのではないかと思いました。AI・デジタルの力でより効率的な検査・診断ができるようになるといいと思いました。

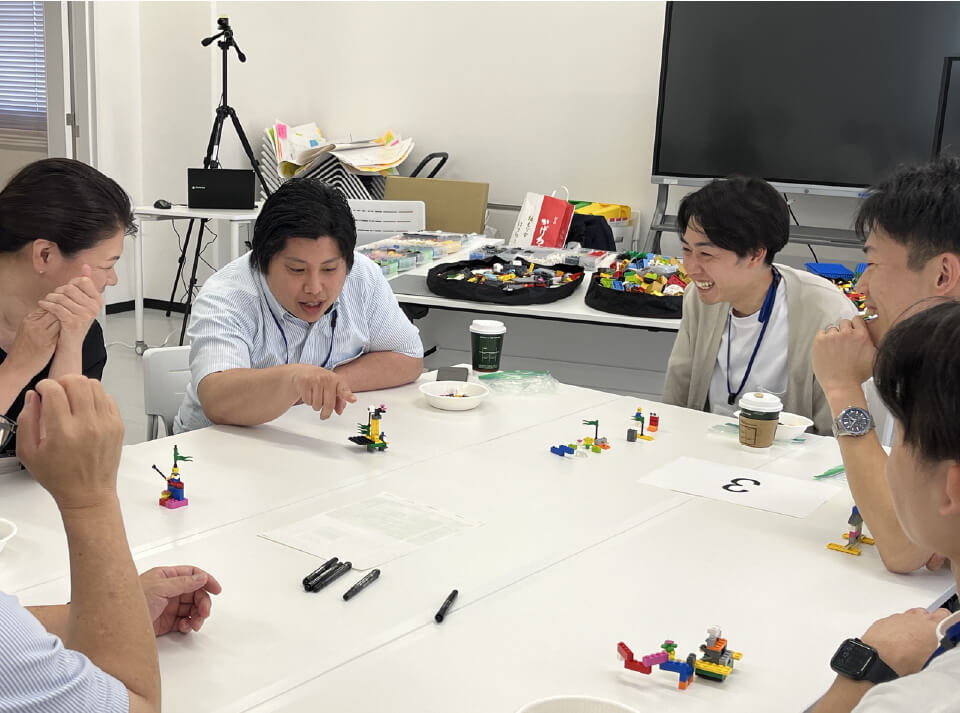

・言葉では見え隠れしてしまう本心もレゴを媒介にすることで抽象的であっても形作られるので、言葉だけよりも腹を割って話せるように感じました。

・まだ関係ができていない段階でのチームビルディングのワークとして、非常に効果的だと思いました。口頭だとなんとなくわかったような気になりがちなのですが、モノ+言葉で表現して価値観を伝えること、またお互い深堀りしていく姿勢で参加できることで相手のことを理解できるようになりました。

・LEGOブロックを使って抽象的な概念を具体的に視覚化し、それを基にチーム内で意見を交換するプロセスは新しい視点を得るのに大変役立ちました。また、言葉では伝えにくいアイデアや感情を形にすることで、メンバー同士の理解が深まり、より一体感のあるチームを形成することができたと感じました。このワークショップは、通常のディスカッションでは出てこないような発想やアイデアを引き出す効果があり、今後のプロジェクトにおいても非常に有用なスキルとして活用できると感じています。また、全員が平等に参加できる環境が整えられており、チーム全体の意見を尊重する文化が醸成されたことも良かった点です。

・LEGOのワークショップはとても楽しかったです。無意識レベルの頭の中にあることをLEGOで形にすることで、思考が可視化できるところがとても面白かったです。異質な他者であるチームメンバーへの共感も醸成されやすく、チームビルディングにも最適だと思いました。本当に不思議な、そして効果の高いメソッドだと思いました。なぜそうなるか知りたいと思いました。そして、LEGOがすごくほしくなってしまいました。

・抽象的な解に対し、こじつけでもよいのでロジックが成り立つスピーチをおこなうトレーニングは非常に面白かった。営業テクニックにも通じるところがあり、興味深いワークショップでした。

・簡単に相手のことや事象を決めつけない。アイデアを広げる・乗っかることで多様な意見を引き出し・集約してみることで新たに気付くことがある。自分では気付けなかった視点を得ることができる。コミュニケーションの際に上記に対して自覚的になり、意識できるようになりました。

・医療機器開発というと何か特別なことを想像していましたが、使用者と使用状況が少し特殊で、医療従事者が含まれるだけであり、何も身構えることは無いということが一番大きな変化と思っています。

・普段の業務は単独での設計開発が多いが、他の人の意見を積極的に聞き、取り入れ、乗っかることでさらに良いアイデアが浮かぶのだと感じた。これからは同部署の社員にも意見を聞いて、開発品をブラッシュアップしていきたい。

・観察が苦手だということに気が付きました。周りを見ながら、自分の中で新しいと感じることを取り入れていこうと思えたことが変化したことだと思います。また、部の会議の際になんでもいいので全員が一言話をするように心がけるようにしました。発言のしやすい環境を作っていこうと思います。

・相手の言動を見て、相手を試す部分がかなりあったが、必ずしも言動が相手の考えを表したものではないということを肌で感じ、相手の考えを相手との対話から知る努力をしたいと考えるようになった点は大きな変化だと感じる。

・今までも開発業務には従事していましたが、それぞれの思考方法等は体系化されているわけではなかったため、ニーズの把握や商品の持つ価値についての深堀りは、今後より説得力を持ってできるようになったのではないかと思います。

・医療機器ユーザーとしてではなく、開発側の視点で考えることができるようになった点が大きな変化だと感じます。自分が使用する機器について、どこが良い点なのか、どこが足りていないのか観察する方法を学ぶことができたように思います。

・医師や医療従事者へのインタビュー内容が、潜在的なニーズを引き出すためのインタビューも加えて、より良いインタビューを行えるようになった。

・物事を考える際の考え方が変化したと感じています。今までは私見を入れすぎてしまっていたが、自分の中で物事を整理する時も以前と比較してすっきりと頭の中で整理する方法がつかめた気がします。また他人の意見を取り入れる、否定しないといったところも日常業務の中で少し余裕をもって業務に当たることができているのではないかと感じています。

・私は病院のスタッフなので「目の前の問題や課題を解決したい。」と考え、今まで個人レベルで検討しプロトタイプなどを作成しておりました。そのため直ぐに問題や課題にぶつかっておりました。しかし、本講義のシステム思考などで様々な角度からのアプローチを勉強させて頂き、今後の糧になると実感しました。

・本コースを受講する前と後で、私自身が最も変化したと感じる点は、問題解決に対するアプローチの姿勢です。受講前は、問題が明確であると考えた上でその解決策を模索することが主な関心事でした。しかし、本コースを通じて、そもそも問題がどこにあるのかを探索し、その上で真に必要とされる解決策を見出すことの重要性を学びました。このプロセスを通じて、より包括的で、かつユーザー中心の視点で問題にアプローチできるようになったと感じています。また、チームでの協働作業の重要性も再認識しました。異なる背景や専門性を持つメンバーと協力し、共通のゴールに向かって共に考え、行動することで、より創造的かつ実践的な解決策を導き出すことができるということを体感しました。今後の仕事においても、この協働の姿勢を大切にし、より効果的な成果を上げていきたいと考えています。

・物事を俯瞰的にみようと意識するようになった。

・受講後に業務で企画書を作成した時に、システム思考を学んだことが生かされたのではないかと感じました。以前よりロジカルに、俯瞰的かつ網羅的(MECE)に自分の考えを展開することができたように感じました。学んだことが、医療機器開発だけではなく、企画立案などにも役立つと思いました。

・他人と協調し一つのプロジェクトをおこなうことの楽しみ方が変わりました。ある程度の規制・ルールがある場合、それに沿った考えを前提としていましたが、一旦それを反故にし思考をおこなうという発想はとても面白みを感じました。