2025年度

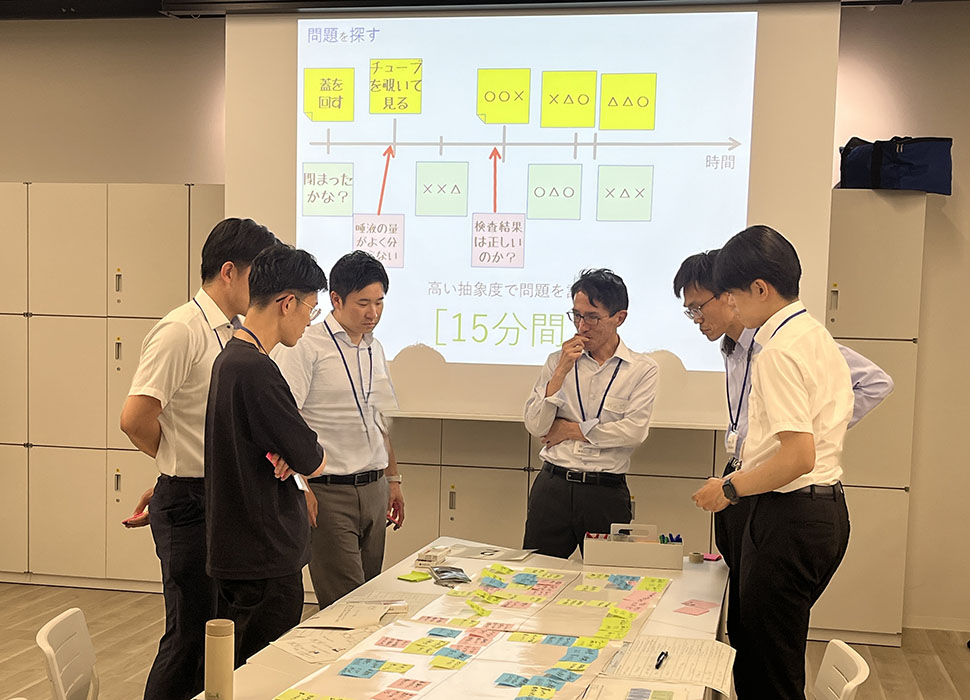

2025年5月30日~2025年7月25日、医療機器開発プロセスのうち、ニーズ探索からコンセプト創造のプロセスの基礎を、計7回のニーズ探索アプローチワークショップ(WS)とハンズオンセミナー、チームビルディングWSで習得するコースを開催し、16名*の研修生に受講いただきました。

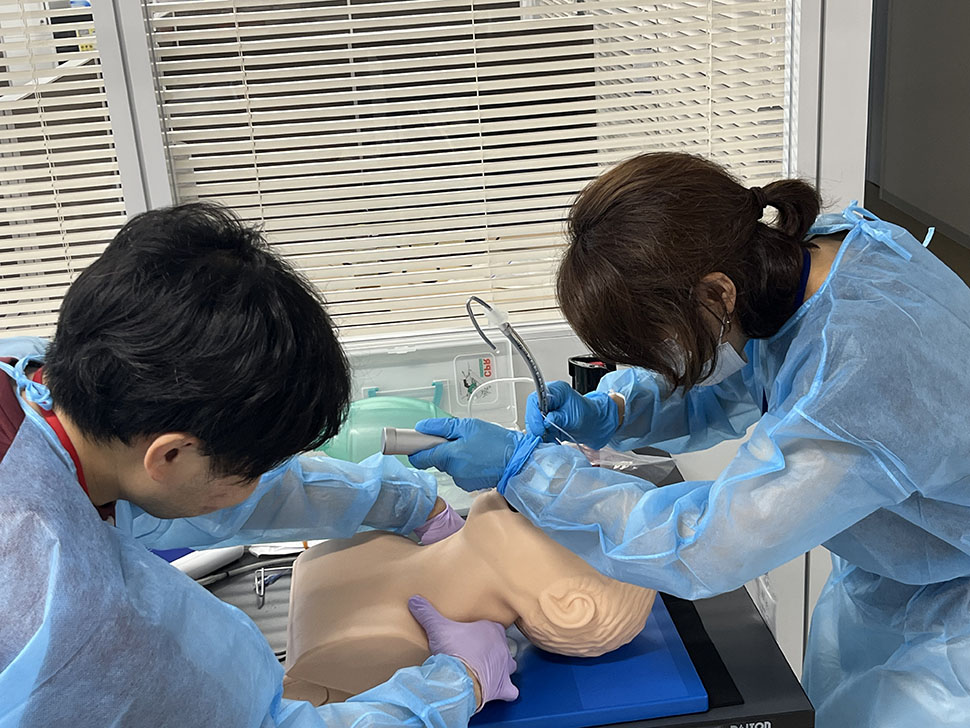

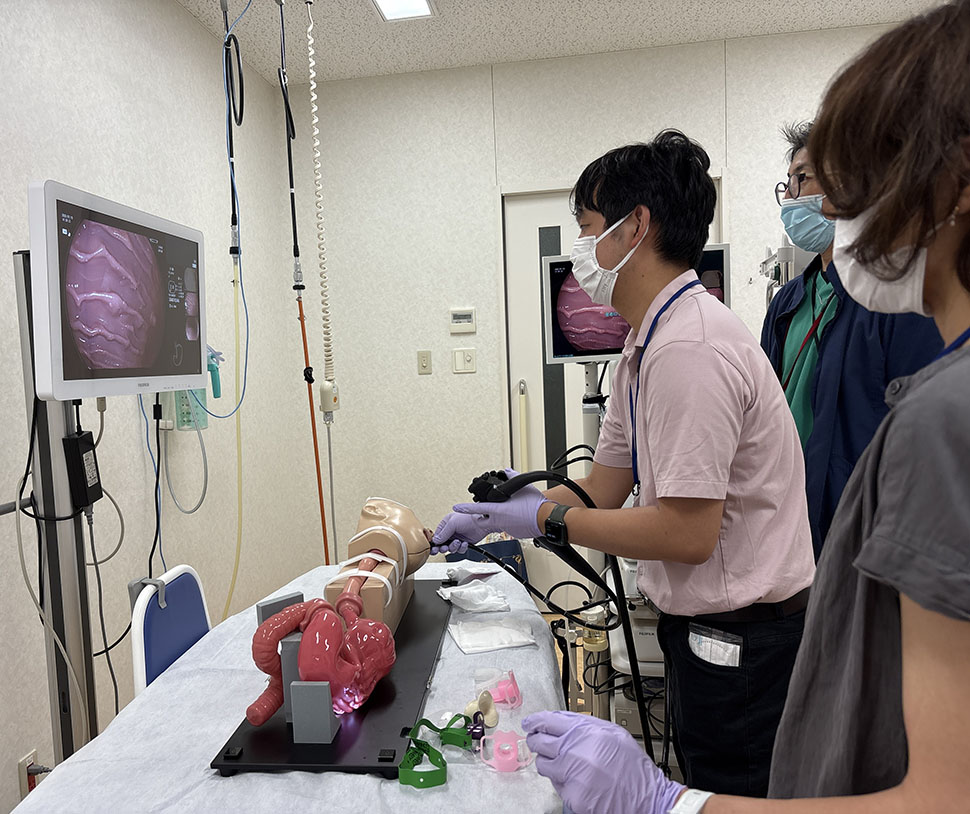

今年度のハンズオンセミナーは、最先端工学機器や医療機器を備えた研究開発ラボやメディカルデバイス工房を有する、2024年10月開所のメドテックイノベーションセンター(MIC)の見学ツアーと併せて実施しました。

*企業10名、医療従事者4名(内2名社会人大学院生)、開発支援者1名、農学部生1名

・デザイン思考の考え方とどのように考えればいいのかのフレームワークについて学べたことがよかったと感じました。特に抽象度を上げたり下げたりする思考法が印象に残り、自分のプロジェクトや研究でも積極的に使っていきたいと思います。

・医療機器開発における多くの考え方を講義の中で伝えて頂き、その後グループワークにて実践することで学んだことの整理ができたり、いまいち理解ができてないと感じてもグループ内で確認することで理解が進んだ。ただ、グループの方向性を一致させることの難しさ、意見を受け止めて前に進む難しさを感じた。

・体験しながら研修を受けることで、身体で、感覚で覚えることができてイメージしやすかった。ただ、思考回路が先入観や思い込みで勝手に答えを決めつけているところもあり、このジレンマに対応するための頭の中での整理がとても疲れた。普段使用しない脳の一部を使用している感覚があって新鮮であった。

・これまでデザイン思考という考え方自体は知っていたが、あまり詳しくは知らなかったため今回学ぶことができて非常に良かった。また、仕事上開発業務を行っているとニーズ探索を行う機会もあまりなく、評価自体も製品の性能の評価が中心であったため、気付きを得るために必要なことや、人が使ってみて評価することの大切さを学ぶことができる貴重な経験だった。ワークショップの中で、それぞれの手法のやり方自体は説明で理解できるが実際に取り組む内容に対してどう行うのかまで落とし込むのかが難しかった。また、グループ内のメンバー間で理解度やどこまで考えるかの範囲などが異なっていたため、ワークを進めるのに苦労した。

・モノポーラとバイポーラの違いを実際に操作しながら比較できたことで、理論だけではわからない感覚的な違いを理解することができました。また、電気メスを用いた際に発生する爆発のような現象を目の当たりにし、その威力と精度の高さに驚かされました。同時に、自分が操作した際には緊張から手が震えてしまい、思うように扱えなかった一方で、担当の先生は非常にスムーズかつ正確に操作されており、医師の高い技術力を感じることができました。

・ゴーグルで見えにくいのもあったが、木戸先生のおっしゃるように観察ができていないなと感じました。実際にCUSAで血管を露出させ、THUNDERBEATで切断することが全くできなかった。 ドクターが当たり前にできていても指の動かし方が結構煩雑であると感じた。

・様々な操作方法が存在する外科手術装置において2つの機能を1つの装置に持たせることの意味はここにもあるのではないかと思いました。電気メスについて肝臓と鶏もも肉で行いましたがどちらもエネルギーが作用して切っているのではなく、先端にある金属のヘラで割いているような感覚が面白かったです。CUSAにおいては血管以外の部分にエネルギーが作用して形状は穴のような形状になったのが不思議でした。CUSAは吸引部分があるためかハンドル部分が重さのために持ちにくく思うような角度や保持に対しての操作に苦労しました。手術にとって必要なエネルギーデバイスの操作性が機能によって制限されてしまうことがあると気付きました。

・難しかったです。一歩間違えたら重大な事故になりそうな動作を緊迫した状況で行うことが求められることを肌で感じました。

・実際に肺が膨らむ様子を見たことがなかったので、そこまで膨らむのだと実感でき驚きでした。人工呼吸器の設定は難しく、間違いが起こりやすいイメージがあるのでまだまだ改良の余地はあるのかと思います。ステープラーで縫合している状況を初めてみましたが、時間短縮にもなり漏れもなくダイナミックなことを考えるなあと感動した半面、肺が固くなっている方にはどのように使うのか、肺の末端ではなく途中などにはどうやって使うのかなどの疑問が残りました。

・古い時代の喉頭鏡しか知らなかったため、モニターが付いていることが革新的で大変驚きました。実際の現場では、気道浮腫があったりと一筋縄ではいかないと思いますが、急変時は時間との勝負なので、簡便に挿管できることは医療事故の軽減にもつながりますし慣れに頼るものではないので、大変有意義だと実感しました。押上げすぎ、など音声ガイダンスがあればなお安全なのかと思いました。

・模擬人形を用いた気管挿管の体験では、従来型のデバイスでは視野が取りづらく、何度も歯が折れてしまうという課題を実感しました。誤って食道に挿入してしまうケースもあり、気管への正確な挿入がいかに難しいかを体感しました。一方で、新しいカメラ付きデバイスを用いた際には、挿入中に歯が折れるトラブルこそありましたが、視野の確保が格段に容易になり、正確に気管へ挿入することができました。体験を通じて、現場での使用感の違いや新製品による操作性向上の重要性を学ぶことができました。また、嘔吐反射を模した人形のリアルな反応も印象的で、実際の現場での難しさや緊張感を疑似的に味わうことができ、非常に貴重な経験となりました。

・想像以上に簡便であった。短時間で個人的に感じた課題としては、何かをつかんだ際の触覚が分からないのが一つ挙げられた。技術的難易度は高いと想像するのと、実際に医師が必要とするのかどうかは気になるところだと感じる。

・大型の医療機器がどのような仕組みで利益を出しているのか、また、機器の振動などをどのようなアルゴリズムで抑えているのかをご説明いただきました。これまでにない学びも多くございましたので、今後に活かしたいと思います。ありがとうございました。

・簡単に操作できる体験しかしていないからかもしれませんが、hinotori™に対する印象がガラリと変わりました。 あのイメージ写真と「手術支援ロボット」という言葉で、「とても難しく・誰にでもできるものではない」と思い込んでいましたが、直感で操作でき、実際に見ている映像のように細かな操作ができました。

・内視鏡操作はhinotori™とは逆に操作がとても難しく、自分が操作している内視鏡がどの位置にいてどこに向いているのかが分からなくなった。内視鏡を操作するハンドルも自分の手が小さめなのもあるが指が届きにくく、そもそも操作がしにくかった。誰にでも使いやすい医療機器を作る難しさを感じた。

・比較的手が大きく握力も強いほうなのですが、コントローラーの操作性がかなり難しいかなと思いました。ベッド横に固定する方法もありかなと思いました。

・hinotori™体験が最初に次が内視鏡であったため難しさに驚きを感じました。内視鏡の待合室で麻酔後なのでその後待機する場所があること、待合室が必要以上に広く感じ麻酔後の患者の運搬を行うために広くしているという現場の雰囲気を学ぶことができました。

・一般人からすると、内視鏡の処置具や腹腔鏡手術用の鉗子等についても先が90°曲がるようになるだけで格段に処置がやりやすくなるようなイメージがあるが、医者側がそれを求めていないのか、技術的に難しいのかhinotori™の様な先端を走る機器とのギャップが大きすぎると感じた。

・ワークショップにも使用できるスペース、各階でデザインを変えてコミュニケーションを取りやすいオープンスペースを広く取られており、コミュニケーションの活発化をさせる工夫が多くされていた。 工房も様々な装置が置いてあり、医療機器の試作品の製作など実践に取り組める環境がそろっていた。 デジタル解剖台は全部の機能は触れなかったが、いろいろなことに使えそうでもっと触る時間が欲しかった。

・MICのコンセプトには非常に共感できるものがあった。またデジタル診療台が最も私の関心を惹いたものだった。これから多くの企業が入って活性化している実績がでてくれば、さらに多くの人を惹きつけると思う。

・楽しそうに話される先生がとても印象的でした。献体データを活用して人体デジタルデータは、その項目数と多方面からの解析データを豊富さに驚きました。人が何かを習得する際には遊ぶことが一番であると聞いたことがありますが、医療に携わる人が授業で学ぶのではなく自発的に時間に制限なくふれることができる装置になればよいと感じました。その気づきから、多くの先進的な装置が集約されており、それらの装置を試用操作からでも没頭できる時間が無限にとれるような仕組みにされている場所だと感じました。

・保多先生に案内して頂きましたが、非常にワクワクしました。 設備も充実しており、MICで仕事が出来れば非常に面白いと感じました。 メーカーだけでは弊社のようなディーラーもMICに入ればもっと可能性があるのではと感じました。

エコー

血管内治療

・率直に久々にレゴをしたので楽しかったというのと時間制限、限られたパーツの中で何かを生み出すことの難しさを感じました。何かを考えるときにはまずはやってみよう、パーツを組んでみようと手を動かしながら頭を使う練習がかなりできたと思います。

・MDPコースⅠの参加者の属性が多種多様であったこともございまして、レゴブロックが受講者間の共通言語になり、意思疎通を図りやすいように感じました。加えて、参加者それぞれの考えを、レゴブロックを用いた作品(形)として残すことが可能であるため、参加者全員の考え(作品)を並べて議論できる点が、2カ月間の講座のアイスブレイクとしても非常に有意義だったと感じました。

・自分自身の考えを伝えるツールがこのようなところにもあり、自分でも気付かなかったナラティブを認識する作業に心理療法を受けているような感覚にも陥りました。その感覚を得たことからチームメンバーの発言には何が含まれており、メンバーのナラティブがとても興味深かったです。他方、そのことで短時間で相手のマインドセットについて理解し、相手を尊重できるこのメソッドはすごいと感じました。

・発言するには何かしらを考えて、最終的にまとめるということが必要だと思うが、①LEGOブロックの組み立てを通じて何かしらを強制的に考えるさせることができるのと、②LEGOブロックという物理要素なので確実に何かしらの形にはまとまるという、2 点が全員が発言可能なシステムの背景にあると考えると、普段発言できない人、考えをまとめるのが苦手な人、考える起点を見つけるのが難しい人など、様々なパターンの人に有意義なツールであると思った。付箋に文字を記載する形でも同様のことができるのではないかと当初思っていたが、実際の物理的なモノがあることの重要性を感じた。同じチームで煮詰まった時や、方針転換があった際などに有用だと感じた。

・本メソッドを使うことにより、話すことが苦手な人でも何かしら作る(表現する)ことができる、手を通して考えることができることを理解し、このような方法もあること理解しました。最後にメンバー各人の譲れないブロックの部分を用いて作品を作る部分が特に印象に残っており、声の大きい人の意見が採用されるのではなく一人一人の意見が採用されることにより強力なチームワークを作ることができること学びになりました。等しく平等には無理ですが、可能な限り少しでも全員の意見を入れられるようなチームを作りたいです。

・医療機器開発や医療業界の入口にまだ立ててはいないが、少し見えた気がします。

・これまでは 自分とは異なる意見の相手に対しネガティブな印象を持ったり、目の前の調整にだけ集中して取り組んでいました。MDPを通して自分自身を見つめ、自身の中に他の意見を受け入れるスペースを確保できたと感じています。また、先を見通して計画を立て、様々な分野・専門の企業・医療従事者・行政等 それぞれの立場へ配慮しながら舵取りをするMDPは、実は医療機器開発を成功に導くために重要なポジションであることが分かりました。まさに自身の現在の業務内容と重なる点があり、単なる調整役ではなく「医療機器開発メンバーの一員」という自覚を持って取り組んでいきたいと思います。

・プロジェクトを行うときの会議でどの抽象度の話をしているのかを意識するようになったと感じました。今までは意識することが無かったので抽象度の高い話をしている時に具体的な方法の話をしたりしていたが、授業を受けてから階層を意識するようになりどの階層で議論しているかわかるようになってきたと感じます。ただ、高い位置に行けば行くほど何をやろうとしていたのか見失うこともあるので、常に階層を意識しながら自由に抽象度を行き来して議論することはまだ難しいと感じます。

・自身のブラッシュアップは可能だが、会社での環境を変えるぐらいの理解度ではない。

・一連の流れを意識することになります。日本的な教育や仕事だとデザインの思考からの流れが非常にちぐはぐなので、頭の中の流れがすっきりしました。

・まずは自分の不得手や思考の癖を知れ、得意な分野の方にはお任せをしますが、自分でも思考の癖をほぐしていきたいと言う考えが根付きました。年齢を重ねてそれを思う機会はなかったので、新たな発見で、経験だけに頼って凝り固まらず柔軟な思考を身に着けたいと思います。

・最初に毎回実施していたイノベーションだと感じたことの発表により、普段から日常で見えている、感じ取れるものでおもしろいことなど気づきを得る機会が増えたと感じた。人の意見を取り入れる、否定しないなど受け入れる余裕をもつこともできるようになったと感じる。

・「これって本当だろうかと疑ってかかり、深層心理を考える習慣がついたこと」、「可能な限り否定はしないことと多数決ではなく全総意の着地点を探すこと」を意識できるようになった。

・思考において、相手はどのようなニーズがあるのか?本当に求めている価値は何なのか?を聞き出す行動をとるようになったこと。会話から聞き出そうとする行動をとるようになったこと

・私が本コースの受講前後で変化したと感じる点は、主に専門分野が異なる方に対しても積極的なコミュニケーションを意識できるようになった点です。考え方は様々ですが、コミュニケーションを始めなければ相手が「ある話題」に対してどこまで理解しているのかわからないため、議論を重ねる中でどれだけ素早く適切に話題にアジャストできるのかが異分野共創の肝だと感じました。

・グループで実施する際に、意見交流がしやすいような環境を作ることを重視するようになった。特に新しい目が入るような人と議論する際には、発言してもらえる、意見を反映できるような環境づくりを考慮するようになった。

・受講前までは固定概念が強い方で、他人にあまり興味がなかったですが、他人に興味を持つことが出来ました。研修を通じて、関わったことのないかたと積極的にコミュニケーションを取り、相手を知ると同時に私自身のことも知ってもらえ、より密な関係になることが出来ました。そして新しい仕事をする機会も増えました。本当に大きい変化です。

・医療ステークホルダーとの連携を増やす必要があるという考えが増した。

・4 つのマインドセットの重要性を痛感した。

・日々の会議の中で、議論されていることや人の話の内容に対してその内容の抽象度を考えることができるようになった。これまでなんとなく嚙み合わないなと思っていたことが、抽象度を考えることで抽象度が違うから違和感があるんだということに気付けるようになっている。

・「共感・理解」:私の所属している部署は会社にないことを新しく取り組む部署のため、業界の一般常識、ノウハウや既存製品があり既存製品のパイプを使って情報を収集することはできません。そのため開発する製品が受け入れられるのかは多くの社員が疑問を持っています。(中略)本講義を受講することで市場の声を拾えていないため急ぎなんとしてでも確認しないとより時間が経過してリスクが高くなると考え、無償でのテスト利用を行うこととしました。また、社内の完成度ばかり気にして製品の作り込みばかりする方針は間違っているとし段階的なリリースをすることで方針を修正していくことにしました。

・「プロトタイプ・テスト」:とりあえず試すということと。形にこだわらず検証する目的を考えて検討するということを学びました。完成度を求めてプロトタイプ・テストをあまり実施しないスタンスでしたが、時間がたつほど失敗したときのリスクが上がるため、気になったことはプロトタイプ・テストをすぐするようになりました。

・変化を認識していることは以下の3点となります。

医療機器開発において自分から発信することの大切さ

開発を実現に近づけるには、周りや識者・業界とのディスカッションをもつこと

失敗をネガティブにとらえずあきらめずにトライするマインド