日常の診療において、患者さんからよくお受けする疑問や質問と代表的な回答例をあげてみました。

不安な気持ちで病院へお見えになり、検査や治療をお受けになられる方がほとんどだと思います。

ここにご紹介する事例が、皆様の不安を少しでも解消できるものとなれば幸いです。

気になることや困ったことがあれば、もよりのスタッフにご相談ください。

| 毎日胸のX線写真を撮影しているのですが、大丈夫ですか? | |

| 一回の撮影で用いる線量はごくわずかなので大丈夫です。 当院における胸部X線写真撮影の一回の被ばくは、我々が1年間に浴びる自然放射線の1/40程度です。 その程度の被ばく線量のリスクより、毎日の検査で得られる情報の利益は、被ばくによる不利益を上回ります。 |

| 今日、首、肩、膝、肘、手、足を撮影しました。被ばくが心配です。 | |

| 撮影回数は多いですが、例えば手の撮影で肘や足に直接X線が当たることはなく、一回の撮影で用いる線量はごくわずかなので、安心して検査を受けてください。また、少しでも被ばくを抑えるため、X線が当たる範囲をできるだけ狭くしています。 |

| X線写真撮影によって、身体に影響は出ませんか? | |

| 影響には2種類あって、①ある一定以上のX線量が当たらないと起こらない障害と、②X線の量によって発生率が変わる障害があります。検査で使用するX線量は少ないため、①の障害は起こりませんし、②の障害はX線量が低すぎてヒトでは報告されていません。 |

| マンモグラフィは、なぜ圧迫するのですか? | |

|

・ 乳腺を広げて、乳腺と病巣が重ならないようにし、微細な病変を鮮明に描出するため ・ 画像に不必要なX線(散乱線)の発生を抑えるため ・ 被ばくを少なくするため ・ 乳房を固定して、動きによるボケが出ないようにするため |

| CT検査でどのくらい被ばくするのかが気になります。 | |

| 胸部CT検査では、一回約7.0 mSvの被ばくをともないます。一般に我々が1年間に被ばくする自然放射線量は約2.4mSvと言われており、CT検査にともなう被ばく量は多いです。最近のCT装置には自動露出機構が搭載されており、個人の体格差によって放射線量を自動的に調節します。当院でもこの機構を使用しており、被ばくの低減とCT画像の画質安定を高いレベルで実現しています。 |

| 着替えはどうしたらいいですか? | |

| CT検査では撮影する部位に金属があると、画像にアーチファクト(障害陰影)が出て、診断の妨げになります。例えば、頭部の検査ではヘアピン、腹部の検査ではズボンのファスナーが画像に影響します。よって検査を行う際、撮影する部位によっては、金属をはずす必要があります。CT室には更衣場所や検査着もあり、検査直前に担当者が確認もしますので御安心ください。取り外せない体内金属は、そのままで結構ですが、ペースメーカ、ICDなどを埋め込まれている方はCT室スタッフに必ず申し出て下さい。 |

| ペースメーカが体内に入っていると検査はできないのですか? | |

| ペースメーカやICD等、現在、約200種類の機種があります。その中の数種類は、CT等の連続したX線を照射すると不具合が生じる可能性があります。そのため、ペースメーカやICDが体内に植え込まれている方は、必ず、ペースメーカ、ICD手帳を検査当日に御持参いただき受付時に御提示下さい。CTスタッフが手帳を拝見し、安全に検査できるよう対応させていただきます。 |

| 糖尿病の薬を飲んでますが、CTで造影剤検査をおこなうと影響があるのですか? | |

| 糖尿病の薬の中のビグアナイド系(メトグルコ、グリコラン、ネルビス等)の薬を飲んでいる方がCTの造影検査を行うと腎臓の機能に影響を与える可能性があります。そのため、糖尿病薬を飲まれている方は、検査当日、薬の種類がわかる物(お薬の説明書、お薬手帳等)を御持参いただき受付時に御提示下さい。CTスタッフが手帳を拝見し、安全に検査できるよう対応させていただきます。 |

| MRI検査は、どうして大きな音がするのですか? | |

| 体から磁気共鳴信号を取り出すために、検査空間の磁場を微妙に変化させています。それは傾斜磁場コイル電源のON-OFFを繰り返す事により実行され、この繰り返しがコイルを微妙に伸縮し、特有の大きな音を発生させています。 検査中は、ヘッドホンあるいは耳栓をお渡しします。 |

| 小児の検査はどのように行うのですか? | |

| MRIは動きにとても弱い検査です。そのため長時間の静止が出来ることが、重要となります。一人で静止困難な場合は、主治医の指示によりお薬を使用し、眠った状態で検査を行います。この場合、予約時間の前に来ていただき眠ってから撮影開始となります。 |

| 検査の際に保温性の下着を着用して行えないのはなぜですか? | |

| 保温性の下着には、繊維に何らかの金属が含まれているものがあります。 検査中に電磁波を体に当てることで下着の金属成分が発熱をし、やけどをする恐れもあります。また、金属成分の影響で画像がひずんだり、共鳴信号を正確に取り出すことができなくなり真黒な画像になってしまうため脱いでいただくこともあります。 着用している衣類が不安であれば検査スタッフに尋ねて下さい。 |

| 肩のMRI検査なのですが首も痛いので一緒に撮ってもらえませんか? | |

| 検査部位によって、専用のコイルという機械を使って撮像しているので一緒に撮ることはできません。場合によっては撮像の範囲を広くして撮ることもできますが、検査内容によって適した撮り方があるので、別の部位については主治医に相談して下さい。 |

| 放射線による被ばくが怖いのでCTではなくMRIで検査を受けたいのですが? | |

| MRIとCTでは装置は似ていますが、各々の検査により得られる情報は異なります。検査の目的にあった最適な方法が選択されるはずです。すべての検査をMRIで代用することは残念ながらできません。 |

| 手術をして体内に金属があるのですが、検査を受けることができますか? | |

MRI検査は、とても強い磁場の中で検査を行います。最近手術に使われている金属や精密機器はMRI検査が可能なものがほとんどです。なかには検査ができないものがあります。

×検査を受けることができない方× ①心臓ペースメーカを埋めこまれている方

△検査を受けることができない可能性のある方△ ①脳動脈瘤手術による金属クリップやコイル等その他手術をして体内に金属のある方→金属の材質を確認する必要があります。 |

| 血管造影検査は、痛いですか? | |

| 血管造影検査は、血管内にカテーテルと呼ばれる細い管を入れるため、はじめにカテーテル挿入部分の局所麻酔を行います。通常、痛みを感じるのはこの時だけです。ただし、血管内の狭くなっている場所を風船で膨らましたりする場合は、個人差はありますが強い痛みを感じることもあります。 |

| 検査後の安静時間は? | |

| どの血管からカテーテルを挿入するかにより安静時間は異なります。 検査後は、約15分カテーテル挿入部分を手でしっかりと押さえますが、より安全に血を止めるには、5〜6時間寝たままの状態で安静にする必要があります。 腕からの場合は、歩くことはできますが、3時間程度の安静が必要です。 |

| 外科的治療と血管内治療の特徴は? | |

| 外科的治療は、全身麻酔にて開頭、開胸手術などを行うため術者が実際に自分の目で病変を確認し手術を行うことができますが、患者さんへの身体的負担やリスクが大きくなります。また、血管内治療ができない場合も多く、その場合は外科的治療が行われます。 血管内治療は、外科的手術をともなわず局所麻酔で治療を行うため、患者さんへの身体的負担は少なく、短い入院期間ですみます。 |

| 被ばく線量は? | |

| 血管造影検査は、X線透視やX線撮影を行うため頭部や胸腹部などの単純X線撮影と比べると被ばく線量は多くなります。具体的な被ばく線量は、検査内容や体型により大きく異なります。特に血管内治療では、透視時間や撮影回数が多くなり皮膚障害を生じることもあります。 しかし、このようなX線を用いた検査および治療は、患者さんの被ばくによるリスクよりも検査による病状の把握や血管内治療による有益性が認められる場合に施行されます。 我々スタッフ一同は、可能な限り少ない被ばく線量で検査および治療を行えるように日々努力しています。 |

| 「アイソトープ」とは何ですか? | |

| 放射性同位元素(ラジオアイソトープ)の略称です。 アイソトープ検査は、ラジオアイソトープ(Radio Isotope)の頭文字をとってRI検査と呼ばれることもあります。当院ではMRI検査と間違いやすいため、「アイソトープ検査」と呼んでいます。 |

| シンチ検査とCT・MRI検査とはどう違うのですか? | |

| シンチ検査の大きな特徴は、体内に入れた薬の集まり具合を調べることによって、比較的早い段階で機能の異常を発見できることです。CT・MRIでは主に位置や形を細かく見て、異常を調べていきます。 |

| 放射線を出す薬を体内に入れても大丈夫ですか? | |

| 薬の種類によっても変わりますが、だいたい1.0〜15.0ミリシーベルト(mSv)程度の被ばくが考えられます。この被ばく量は体に何か症状が出るような量ではありません。 検査で使用されるアイソトープの多くは、数時間で放射能が半分以下になります。さらに尿や便などと一緒に体外へ排出されるため、長期間にわたる被ばくもありません。 |

| 薬を注射したあと、撮影まで時間が空くのですがなぜですか? | |

| 薬が集まるまでに時間がかかるからです。 検査の目的や病気によって、それぞれ違う薬を使います。 目的の臓器に十分集まるまでの時間は薬によって違うため、撮影までに数分から数時間、数日かかることもあります。 シンチ検査の薬は、CTやMRIで使用される造影剤とは全く違いますが、検査によっては注射直後から、薬の集まる状況を随時撮影していくものもあります。 |

| 放射線治療って怖くないのですか?良い治療なのですか? | |

| 放射線治療は手術とは異なり、体の組織や臓器に傷を付けることなく機能や形態を保つことができるすばらしい治療です。しかしながら、治療部位により個人差もありますが、開始後2週間ぐらいで副作用による炎症のため痛みをともなうことがあります。 |

| 放射線治療を受けると、髪の毛は抜けてしまうのですか? | |

| 照射野(放射線があたる範囲)に含まれる毛は抜けてしまいます。治療開始から約2週間後に抜け始める方が多いようです。多くの場合、一時的な脱毛で治療終了後半年から一年後には生え始める方がほとんどですが、照射野の皮膚に吸収される放射線量がおよそ14Gyを超える場合は永久的な脱毛を来す場合もあります。 |

| 治療期間中は、お風呂に入れないのですか? | |

| 主に体幹部(胸部や腹部)の放射線治療では、体にマジックなどで治療部位を示すマークを書きます。このマークは毎回正確な場所を治療するために大切な印です。消えないようにマークの上からシールやスプレーをして保護しますが、湯船につかると消えてしまうことがよくあります。基本的にはシャワーをおすすめします。 |

広い意味で放射線(Radiation)とは、伝わっていく(移動していく)エネルギーであり音や光もその仲間です。一般的に我々が言う「放射線」は、いわゆる電離放射線(Ionizing Radiation)というものであり、伝わっていく物質に電離作用をおこさせる放射線のことです。放射線の種類により直接的な電離作用と間接的な電離作用を起こさせるものがあります。

| 電離放射線 | 直接電離放射線 | (荷電粒子線) |

α線、電子線、β線、陽電子線、重陽子線、三重陽子線、重イオン線、荷電中間子線、核分裂片など |

| 間接電離放射線 | (非荷電粒子線) | 中性子線、中性微子(ニュートリノ)、非荷電中間子線など | |

| (電磁波) | X線、γ線 | ||

| 非電離放射線 | 電波、マイクロ波、赤外線、可視光線、紫外線など | ||

1秒間に放射線を出す回数(壊変数)。放射線物質の量がどれだけなのか、放射線を出す能力を表します。

1ベクレル[Bq]は一秒間に1回の壊変数を表します。

物質に吸収された放射線エネルギーの量。吸収線量の単位。物質や放射線の種類には関係ありません。

1グレイ[Gy]は1kgの物質に1[J:ジュール]のエネルギー吸収を表します。

放射線防護分野で扱われる等価線量や実効線量の単位。人体の吸収した放射線の影響を数字にした値です。

| 等価線量 | 吸収線量に、放射線の種類ごとの決められた定数を乗じて表す。 |

|---|---|

| 実効線量 | 吸収線量に、体の部分(臓器や組織)への影響に基づいた定数を乗じて表す。 |

自然放射線

体に放射線があたることを「放射線被ばく」といい、普通に暮らしていても私たちは放射線に被ばくしています。自然放射線による被ばくです。年間に世界平均で2.40mSvの放射線を浴びていると言われています。地域によりその線量は異なり日本では平均1.44mSv/年以上と言われています。

【内部被ばくと外部被ばく】

体の外から放射線にあたることを「外部被ばく」、放射線を放出する物質を体の中に取り込み、体の中から放射線にあたることを「内部被ばく」と言います。

| 内部被ばく(年間) | 外部被ばく(年間) | ||

| 空気中から | 食物から | 大地放射線から | 宇宙線から |

| 1.30mSv | 0.33mSv | 0.41mSv | 0.36mSv |

| 1.63mSv | 0.77mSv | ||

| 自然放射線 2.40mSv(年間:世界平均) | |||

医療被ばく

医療機関で受ける診療により、体に受ける放射線被ばくです。検査や治療による利益が放射線被ばくによる不利益を上回っていることが前提です。

【アイソトープ検査による医療被ばく(吸収線量:MIRD法による)】

| 骨シンチ(投与量740MBqの場合) | 骨:10.24mGy 全身:2.38m Gy |

脳血流シンチ(投与量167MBqの場合) |

脳:3.79mGy 全身:1.71mGy |

| 心筋シンチ(投与量740MBqの場合) | 心臓:2.89mGy 全身:2.74mGy |

| PET(投与量185MBqの場合) | 脳:19.0mGy 全身:1.9mGy |

放射線影響(放射線防護の観点から)

【確定的影響】

しきい線量(その線量を超えない限り影響はないという線量指標)があります。放射線の被ばくを一定量(しきい線量)以下に抑えることで防ぐことができます。

| 組織 | 影響 | 一回短時間被ばく【Gy】 | 多数回/連続被ばく【Gy】 | 年間多数回/連続被ばく【Gy/年】 |

|---|---|---|---|---|

| 精巣 | 一時的不妊 | 0.15 | 0.4 | |

| 永久的不妊 | 3.5 ・6.0 | 2.0 | ||

| 卵巣 | 一時的不妊 | 0.65・1.5 | ||

| 永久的不妊 | 2.2・6.0 | 6.0 | >0.2 | |

| 水晶体 | 白濁 | 0.5・2.0 | 5 | >0.1 |

| 白内障(視力障害) | 5.0 | >8 | >0.15 | |

| 骨髄 | 造血機能低下 | 0.5 | 0.4 |

[出典]

(1)ICRP,1984,Publication 41

(2)UNSCEAR 1988

(3)Otake,M. and Schull,W.j.:Radiation-related posterior lenticular opacities in Hiroshima and Nagasaki atomic bomb survivors based on the DS86 dosimetry system.Radiat.Res.121,3-13,1990

(4)NCRP:Guidance on Radiation Received in Space Activities.NCRP Report No.98,1989

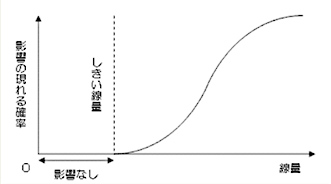

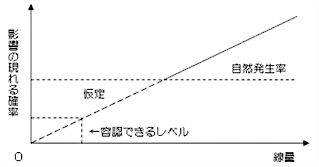

【確率的影響】

発がんや遺伝的影響がこれにあたります。被爆線量が増加するとそれによる影響が発生する確率が高くなります。一定量の放射線被ばくにより必ずしも影響が表れる訳でなく、しきい線量はないと仮定されています。

放射線影響協会(http://www.rea.or.jp/)

放射線医学総合研究所(http://www.nirs.go.jp/info/qa/index)

日本アイソトープ協会(http://www.jrias.or.jp/)

原子力百科事典 ATOMICA(http://www.rist.or.jp/atomica/)

放射線の影響がわかる本(財)放射線影響協会

あなたと患者のための放射線防護Q&A、草間朋子、医療科学社、1996

ICRP ,2000,Publication 84: Prognacy and Medical Radiation

ICRP ,2000,Publication 86: Prevention of Accidental Exposures to Patients Undergoing Radiation Therapy

UNSCEAR 1986