施設紹介

神戸大学医学部附属病院は明治2(1869)年に兵庫県によって「神戸病院」として開設されたのち、病院・大学の組織改編や国立への移管を経て現在の神戸大学医学部附属病院となっています。神戸市中央区の山側、楠地区にある本院は全国の国立大学病院の中では2番目に狭い敷地に大学病院では珍しい美容外科などの診療科37科、専門診療センター20、病床934床、職員約2500名を抱える病院です。

1995年の阪神・淡路大震災を契機として、本邦では初の災害・救急医学研究の拠点となる教室を大学に設立、附属病院には救命救急科が開設されました。災害・救急に関しては、兵庫県災害医療センター・神戸市立医療センター等と連携し、地域医療を支えています。

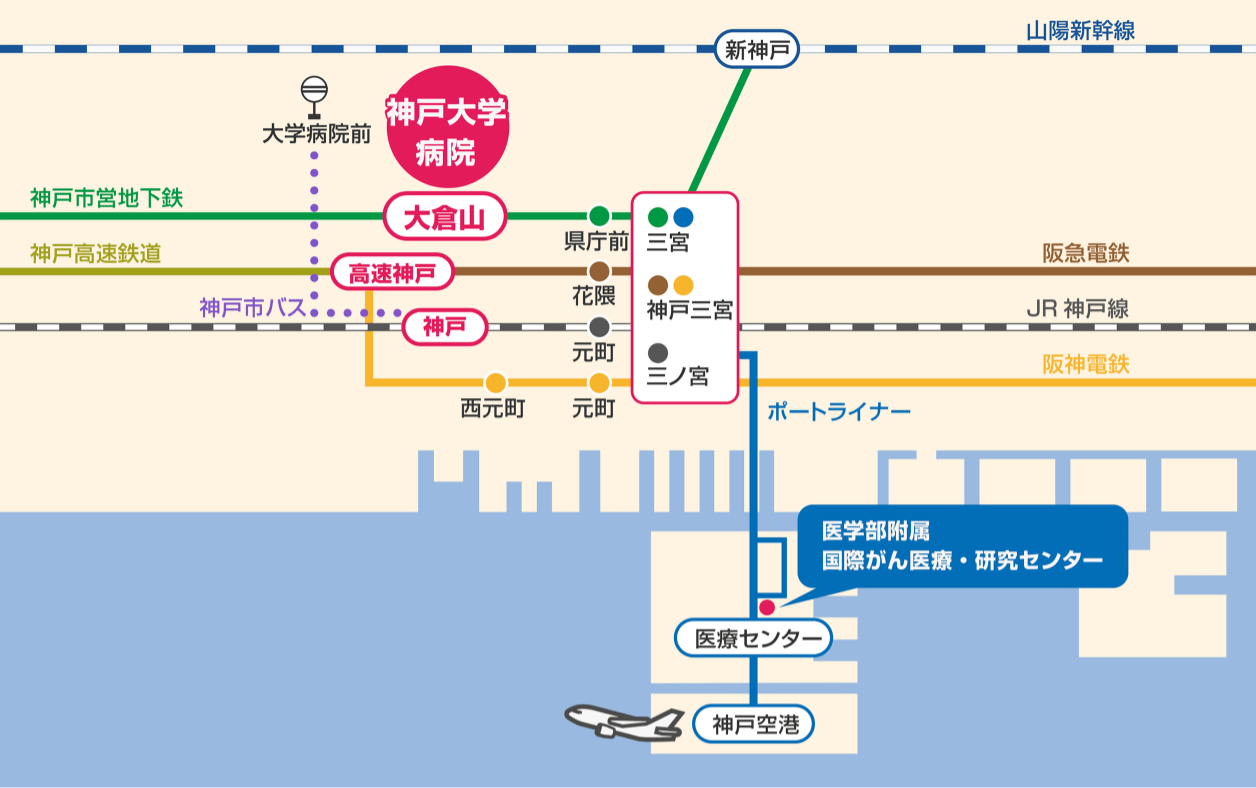

また、神戸市は震災復興事業として「神戸医療産業都市構想」を推進しており、神戸市中央区の南、人工島「ポートアイランド」に先端医療技術の研究開発拠点を整備し、21世紀の成⾧産業である医療関連産業の集積を図っています。2017年には約350の先端医療の研究機関、高度専門病院群、企業や大学が集積し、当院も分院として国際がん医療・研究センター(ICCRC)を開設、がんに対する手術治療を核に先進的国産手術支援ロボットの開発・運用に着手しています。

本院・分院(ICCRC)ともに新幹線・空港など遠方との交通アクセスも良く、学会出張などへの利便性も優れています。

阪神間のスタジアム・学会場となるホールやコンサート会場・繁華街・観光地などへのアクセスも良く、公私ともに活用しやすい立地です。

ブログでのICCRCの記事はこちら「★4月リレーコラム★」

ブログでの病院周辺に関する記事はこちら「★9月リレーコラム★」

先輩からのメッセージ

当院はスタッフの人数も多く、毎年多くの新人が入職するため、新人への教育・指導に関してはよく考えられているように思います。加えて、若手が比較的多いため相談や意見交換をしやすく、切磋琢磨しながらスキルアップしていける環境だと思います。

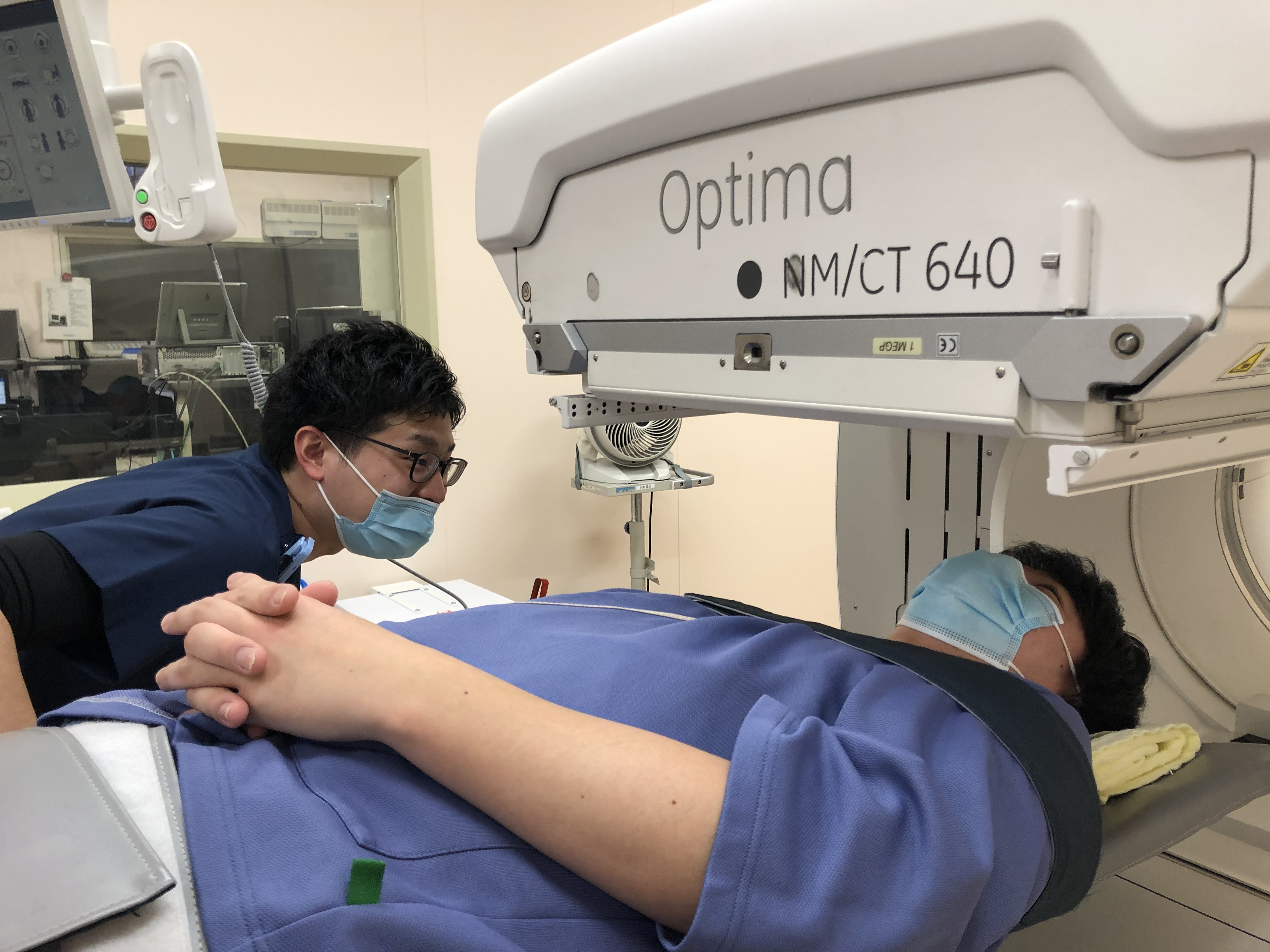

学会への参加は、最新の研究動向や技術を学び、放射線技術学の最前線で活躍する研究者と直接交流する貴重な機会です。また、自分の研究成果を発表し、フィードバックを得ることで、研究をより深めることにも繋がります。これらは日常の業務では得られない貴重な経験であり、撮影業務や研究、キャリア形成などに大きなプラスとなります。

しかし、学会参加には様々な費用が必要です。こうした費用負担が学会参加のハードルとなることもあると思います。ですが神戸大学医学部附属病院 放射線部では学会参加を通じて得られる学びと成長をサポートするために、学会参加にかかる費用の補助制度が設けられています。この制度では、学会参加で必要な交通費と宿泊費が支給されます。こうした補助を通じて積極的に学会に参加できる環境が整えられています。

私は放射線部から費用を負担していただくことで日本放射線技術学会総会学術大会や日本診療放射線技師学術大会、日本CT技術学会学術大会などの国内学会をはじめ国際学会であるECRにも参加・発表することができました。

学会参加の支援という取り組みを通じて、放射線部では最先端の技術と確かな専門知識を基に、より良い画像を提供しています。放射線部では挑戦を歓迎し、プロフェッショナルが互いに切磋琢磨する環境です。成長できる環境で新しいキャリアをスタートしませんか?

神戸大学病院は、臨床・研究・教育のバランスの取れた組織だと思います。やる気さえあれば、さまざまな挑戦に対して前向きで、なんでも応援してくれるし、面倒をみてもらえます。また、新人が1人ということは少ないので、同期がいるということもメリットです。世代のバランスもよく、年の近い先輩がたくさんいるので、スキルアップやいろんな考え方を学ぶことができます。是非一緒に働きましょう。